La prima cosa da fare sarà senza dubbio definire bene la figura letteraria del “Dottore Psichico” o “Investigatore dell’Occulto”. La serie “classica”, per così dire (John Silence, Carnacki, Principe Zaleski etc.) deve le sue origini all’eminentissimo Sherlock Holmes, ma se ne discosta per molti particolari che cercheremo esaurientemente di elencare. Per cominciare, Holmes vive preferibilmente nel suo ritiro di

Baker Street ma

Scotland Yard, pur con qualche riserva, si tiene costantemente in contatto con lui, così come l’

Intellighenzia londinese. Egli fra di loro è un “primus inter pares”, per lignaggio e propensioni nonostante la sua riservatezza, è buon amico-nemico dell’Investigatore Lestrade nonché (e questa è caratteristica imprescindibile) perfetto conoscitore della città in cui vive, Londra. Gli Investigatori dell’Occulto condividono con il loro “Padre putativo” praticamente solo quest’ultimo elemento.

Per quanto invece riguarda il resto, non si curano affatto dell’

Intellighenzia né gli interessa particolarmente far parte dell’

establishment, a meno che alcune “conoscenze altolocate” non siano necessarie a risolvere casi di peculiare complessità. Va pertanto rimarcato che, con l’esclusione del Principe Zaleski di

Matthew Phipps Shiel, personaggio che appartiene alla nobiltà polacca ed è pertanto tenuto a conoscere gran parte delle altre genealogie nobiliari europee, questo elemento non è imprescindibile per un “Dottore psichico” tanto quanto lo è per il detective classico. E anche nel caso di Zaleski non si tratta a volte che di una pura “nota” di costume, utile solo a colorire ulteriormente trama e personaggio.

La scelta cosciente, da parte dell’“Investigatore dell’Occulto”, di mantenersi fuori dal mondo risponde altresì, come cercheremo di dimostrare, a un programma specifico. L’“Iniziato” gnostico, poco importa se la sua dottrina appartenga al “pessimismo” di Valentino, all’“Angelismo” di Basilide o al “Sofianismo” copto, deve liberarsi dall’opacità del mondo materiale e deve farlo tramite uno sforzo volontario e personale, e tramite l’esplorazione dei propri stadi nel cammino verso la “Rivelazione” finale. Gli elementi del mondo “esterno”, poco importa se sociali, linguistici, di lignaggio o di censo, non solo non costituiscono se non una perdita di tempo ma contribuiscono anche a inquinare ulteriormente la pura luce originaria dell’uomo “pneumatico”, l’uomo di spirito che è destinato alla conoscenza “gnosis”.

Se riflettiamo bene sulla temperie culturale e politica, presente nel periodo durante il quale questi scrittori davano vita alle loro creazioni letterarie, tale sfondo mistico non dovrebbe risultare particolarmente “forzato”. Non va dimenticato che

Annie Besant, seguace e segretaria di

Helena Petrovna Blavatski la fondatrice della Teosofìa, partecipò attivamente ai movimenti femministi dell’epoca, né che il Dottor Taverner di

Dion Fortune (nome “iniziatico” della più prosaica scrittrice Violet Mary Firth, figura sulla quale torneremo più avanti) riflette perfettamente tutti gli elementi sopra indicati. Lo stesso socialismo di

William Morris non era per niente alieno a tali componenti esoteriche, né il successivo “Comunismo” più rivoluzionario, con il suo programma di abbattimento delle differenze sociali sulla via del “Comunismo cosmico” che si può leggere anche “Rivelazione finale” o Eschaton.

Se vogliamo estenderci alla letteratura “moderna”, neppure la differenza fra “Babbani” e “Maghi di Hogwarts” della famosa e plurisfruttata saga di

Harry Potter è particolarmente estranea alla differenza che le sette gnostiche dei primi secoli del cristianesimo stabilivano fra “uomini ilici” (da “Ule”, materia bruta) e “pneumatici” (uomini spirituali, veri gnostici). Per questo e altri motivi, il John Silence di

Algernon Blackwood ha un passato e una condizione sociale sempre intravista o suggerita, mai del tutto esposta con chiarezza, e si occupa solo di casi “psichici” particolari, ma è quasi impossibile conoscere il “metodo” con il quale li scova, almeno prescindendo dalla categoria dell’“Occulto”. Il Principe Zaleski di Shiel vive come un recluso

decadent nel suo torrione di beckfordiana memoria nel mezzo della campagna inglese, circondato da reperti archeologici che evocano un passato esotico e arcano, dai suoi libri di

“teosofìa” (citazione testuale da Shiel) e dalle sue traduzioni di lingue “morte”. Thomas Carnacki, di

Willam Hope Hodgson, si occupa solamente di casi proposti dai suoi sconosciuti amici e, per il resto, conduce la tipica vita del gentiluomo rurale (con un pizzico di “contafole” di paese che non guasta affatto), mentre il Dottor Taverner di Dion Fortune gestisce una

“Clinica di salute mentale” (praticamente un manicomio), il che nell’Inghilterra dei primi del Novecento equivaleva in pratica a una morte sociale vera e propria, dato che i malati mentali venivano praticamente studiati alla stessa stregua dei “Selvaggi” anche durante gli ultimi anni dell’“Impero”.

Padre Brown d’altro canto, e dovremo includerlo in quanto nonostante la dichiarata ortodossia del suo creatore

Gilbert Keith Chesterton non fa che confermare quanto detto sin qui, è un prete cattolico nell’Inghilterra anglicana (dunque un “papista”), mentre il Don Isidro di

Jorge Luis Borges è addirittura un carcerato. Altra spiegazione di questo allontanamento spesso irreversibile dal mondo sociale andrà cercato, ancora, in alcuni concetti che lo gnosticismo iniziatico (che potremmo anche definire “eterodossia cattolica”) contribuisce a spiegare.

È molto difficile che i casi “soprannaturali” vengano cercati intenzionalmente da questa particolare classe di “professionisti”. Normalmente funziona al contrario secondo la formula tipica dei

detectives “Hard Boiled”: –

“Non sono io a cercare guai, sono i guai che cercano me!”. Questo tipo di racconti produce sempre qualche “coincidenza” per la quale il caso si propone “motu proprio” all’investigatore, come un gioco a incastro che alla fine “trova” il proprio protagonista.

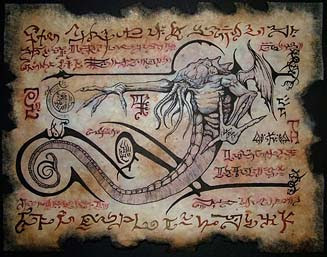

All’interno dello gnosticismo, l’iniziato vero non ha più alcuna necessità di cercare il Mondo. Attraverso la sua “liberazione” (potremmo anche scrivere “emancipazione”) egli ha scoperto che l’Universo è solo un gioco di occultamenti progressivi, la luce viene nascosta dalle tenebre che non possono distruggerla, ma possono osteggiare l’iniziato. Una volta che l’Iniziato abbia assunto questa verità, non aiuterà i “Demiurghi” ponendosi egli stesso alla ricerca di un centro o “Polo”, che dia spiegazione della complessità del mondo (naturalmente si intende sempre per “Mondo” la complessa cosmogonia gnostica), non cercherà volontariamente il gioco di illusioni e confusioni che gli “Arconti” hanno sapientemente tessuto intorno agli ignari “tellurici”, ma sarà un “Polo” egli stesso (termine tradotto con

“Qutb” nello gnosticismo persiano), aspetterà cioè che la Tenebra, non provocata, si muova e compia la sua mossa, per attirarle sul terreno dell’Iniziato, laddove egli potrà combatterla in situazione di vantaggio. Così, le vittime di casi soprannaturali del Dottor Taverner si riconoscono per alcuni “segni” specifici, indizio o di malattia peculiare o di “estraneità”, segni che l’Iniziato sa riconoscere, e quasi si pongono volontariamente nelle mani del Dottore riconoscendo intuitivamente la sua

“Forte personalità psichica”.

I casi del Principe Zaleski sono sempre caratterizzati da una demoniaca complessità e lo “trovano” sempre nel momento in cui stanno per convertirsi in inevitabile tragedia, se non fosse per la soprannaturale capacità di risoluzione del Principe stesso, mentre la reputazione del Don Isidro di Borges è talmente incrollabile da permettergli di essere visitato costantemente dalla maggior parte dell’

Intellighenzia argentina nella sua cella, quasi che la sua condizione di barbiere-carcerato non venga notata. Sappiamo già che Sherlock Holmes si appoggia, per la risoluzione dei suoi casi, alle risorse di Scotland Yard per quanto riguarda uomini e mezzi, per i nostri Investigatori dell’Occulto invece, non si tratta di nulla di così prosaico.

John Silence sembra avere, fra le sue conoscenze, un tipo particolare di “amici” che intervengono in suo aiuto quando necessario (a volte nemmeno questo fattore è lasciato direttamente all’intuizione del lettore); Il Dottor Taverner appartiene a una società iniziatica conosciuta sotto il nome di “Consiglio dei Sette” ed egli, a volte, è tenuto a intervenire per esplicita richiesta del Consiglio, quando il caso lo richieda, mentre quasi mai arriveremo a conoscere la natura esatta degli “amici” di Carnacki, né che tipo di criteri o fonti usi nel rinvenimento dei suoi casi paranormali.

Per quanto invece riguarda il Principe Zaleski, egli sa esattamente come e quando muoversi e nessuno gli rifiuta aiuto, appoggio o informazioni, sia quale sia la gravità del caso. Vanno anche rimarcati i tratti apparentemente caricaturali di Zaleski rispetto al suo eminente patrigno di

Baker Street, i quali in fondo non sono che un benevole ghigno di Matthew P. Shiel al suo illustre collega. Il detective di

Arthur Conan Doyle è un entusiasta consumatore di cocaina, droga particolarmente stimolante per l’attività celebrale e i cui utilizzi clinici si stavano scoprendo proprio in quel periodo, mentre il Principe è un convinto fumatore di “cannabis indica”, oppiaceo dall’effetto calmante e onirico. Sherlock Holmes è uomo d’azione, può travestirsi in qualsiasi modo o foggia, spara ai criminali, gli dà la caccia senza pietà e lotta con loro all’ultimo sangue; Zaleski, piuttosto, risolve i suoi casi dal proprio torrione, “divinando” la soluzione grazie alle sue capacità intuitive (non deduttive), salvo nel famoso caso della “Società di Sparta” (la famosa “S.S.”, società fittizia la cui invenzione fu quasi profetica nei confronti della ben più reale “società” tedesca successiva), caso durante la risoluzione del quale il nostro viene quasi sacrificato dai suoi terribili accoliti, salvo poi uscire dalla situazione pronunciando una sola parola mistica, la natura della quale non potremo mai essere abbastanza dotti né preparati da scoprire.

Don Isidro Parodi, invece, non solo risolve tutti i suoi casi dalla cella del carcere in cui è rinchiuso, ma addirittura tutti cercano il suo aiuto, spontaneamente, come fosse un santo o un

guru e non il barbiere di un quartiere povero argentino, mentre che dire di Padre Brown, ometto mite che non possiede né il

phisique du role né l’inclinazione per mettersi a rincorrere criminali di qualsivoglia specie salvo, anche qui, l’eccezione costituita dal formidabile Flambeau che infatti si convertirà in accolito e seguace dell’umile ma implacabile pretino.

Altro fattore di cui dovremo tenere conto è l’utilizzo occulto del “colore” o della “sensazione “sottile”, che è un elemento chiave per comprendere il genere di “Investigazione soprannaturale”. Il lettore o lo scrittore “profano”, quello cioè più attento ai particolari del racconto di investigazione classico, si avvale di un tipo di interpretazione “per genere” così da porre sempre maggiore attenzione alla trama e agli elementi “polizieschi”, naturali e soprannaturali che siano, ma dimentica sempre che l’autore sa sempre più di quanto voglia lasciar intendere; bisogna leggere tra le righe della storia, per così dire, ed è là che si cela il vero “giallo”.

La ragione principale del declino di questo genere letterario sta nella sua apparente “artificialità”, che sembra contravvenire sprezzantemente ai principi basilari del genere. Le fonti e gli anelli delle catene deduttive di Sherlock paiono campati in aria solo all’inizio, ma alla fine appaiono chiari e ben sottolineati. Quando il

detective di

Baker Street sembra risolvere l’impossibile con un

coup de main, il lettore si sente diviso fra l’ovvia stupefazione per la risoluzione del caso e la spiegazione di come l’investigatore abbia potuto superare gli ostacoli messi sul suo cammino grazie alla propria stupefacente conoscenza di persone e ambienti. Ma nei casi “Occulti” si sente nauseato a causa di tutti questi riferimenti ad “Amici superiori”, siano “Il Consiglio dei Sette” di Taverner o le “S.S.” di Zaleski impossibilitate a nuocere a causa di una non meglio identificata “parola di potere”. Per ovviare a questa nausea, basta solo scendere più nel dettaglio, usare una immaginazione “visiva”.

Se le regole del genere investigativo impongono di fornire al lettore “tutti” gli indizi necessari alla comprensione di come il caso sia stato risolto, gli autori di cui sopra non possono costituire in nessun caso un’eccezione, dato che questo genere letterario è sempre un esercizio di equilibrio perfetto tra elementi “Fantastici” ed elementi “reali”, e non tragga in inganno l’apparente “faciloneria” con la quale l’Harry Dickson di

Jean Ray sembra fare uso sconsiderato del’elemento fantastico per scardinare la base deduttiva classica del racconto di investigazione: anche lì si sta facendo un uso ragionato e coerente di termini ed indizi. Cadere eccessivamente dall’una o dall’altra parte sarebbe pertanto un gesto di disattenzione da parte di un autore che si rispetti, ecco perché l’“Investigatore psichico” necessita di un lavoro più difficile per essere debitamente tratteggiato rispetto a quello “deduttivo” classico. Ma dove si possono trovare certi indizi senza ricorrere al frusto espediente del Deus ex Machina?

Arthur Machen, altro autore sul quale dovremo tornare più avanti, si è operato molto in questo gioco di riferimenti “occulti”. L’antesignano di tale tecnica è stato senza dubbio

Robert Louis Stevenson nel suo

New Arabian Nights, ripreso e arricchito dal

Tale of the Three Impostors di Machen sulla cui lettura simbolica ha scritto belle pagine, a suo tempo,

Elèmire Zolla. Ma è nel suo romanzo semi-autobiografico

The Hill of Dreams che Machen descrive una tipica inziazione gnostica, secondo la formula fortunata (utilizzata peraltro nel

Demian di

Hermann Hesse con le stesse premesse simboliche) del “Romanzo di formazione”.

Il protagonista de

La collina dei sogni di Machen vive alcune abbaglianti visioni del passato mitico della sua terra (l’“Insula Avallaunius” o “Isola di Avalon” delle leggende celtiche), in principio sotto forma di incubi oppressivi, per poi rendersi conto che il clima di terrore generato proviene solamente dalla sovrapposizione di un mondo “Reale” (quello archetipico delle figure mitologiche) su quello “apparente” e fittizio della Londra industriale e operaia (e non al contrario. Se la lettura vi sembrasse forzata, ricordatevi della complessa simbologia che sta alla base de

Il signore degli anelli e di cosa siano realmente gli

“Orcs”…). Tutto il romanzo, nonostante la sua “sottigliezza” che spesso rende la lettura lenta e laboriosa, è in realtà molto interessante ed evocativo, ma risulta ancora più interessante se si tiene conto dei dettagli e degli “indizi” che Machen lasciò per il lettore e che contribuiscono a inquadrare molte altri capolavori del Fantastico in una prospettiva più ampia e meno artificiale della loro fortuna attuale.

L’intero romanzo va in realtà letto seguendo passo per passo gli stadi della trasmutazione alchemica. La prima parte; o “Età dell’ignoranza” del protagonista corrisponderà al “Nigredo” (opera al nero, operazione sulla materia bruta e ignorante, “rozza”, non temperata), la seconda parte, quella durante la quale l’eroe scopre che le sue visioni non sono pericolose, corrisponde già a uno stadio di “raffinamento” della materia originale, quello in cui l’eroe scopre la propria complessità “pneumatica” attraverso un “sentimento esterno”, un “matrimonio bianco” (leggi non consumato, l’amore di Machen è quasi sempre scevro da componenti sessuali); siamo pertanto nell’“opera al rosso”, quella del trasporto erotico verso la divinità, il “rubedo” che è come un roseto che si risveglia alla vita primaverile, e in Machen, infatti, il “rubor” acquista via via una serie concatenata di similitudini. La pubertà che si risveglia, il porpora delle torri di Avalon quando cala il crepuscolo, poco prima che l’immaginazione salvifica affondi nella notte, il “rossore” delle gote dell’innamorata del protagonista, il “risveglio” della passione, etc.

C’è chi ha tacciato Machen di “Decadente mancato”, ed è stato praticamente

Mario Praz nel suo

La carne, la morte e il diavolo, saggio sul decadentismo. Mancato dove? Proprio in questa sua “puritana” reticenza riguardo al sesso, troppo stilizzato, sempre simbolico, mai concretizzato, in aperto contrasto con gli amplessi esorbitanti di un

Aubrey Beardsley, di un D’Annunzio o di un Huysmans, ma si è trattato di reticenza puritana da parte sua o del semplice fatto che Machen “voleva” che fosse così, in quanto non gli interessava “impressionare” o “scandalizzare” il lettore, ma rappresentare un stadio mistico più che una semplice esperienza erotica? Che faremo allora, tacceremo di puritanesimo anche i poeti mistici arabi e persiani o gli attribuiremo, al contrario, uno sfrenato erotismo represso?

Così il buon autore di investigazione soprannaturale agisce in soldoni come Machen, dissemina indizi, suggerisce colori e figure che solo un mitografo preparato riesce a scoprire, soprattutto un mitografo “informato”. Zaleski risolve i suoi casi meditando accanto alla mummia di una principessa egizia; è un simbolo dell’intuizione che “dorme sotto le ceneri” della mortalità, della passione nascosta, simbolo a sua volta dell’attività occulta del protagonista celata dal suo aspetto apparente di esiliato polacco, decadente e oppiomane; di “mummia” appunto morta al mondo. Ed è oltretutto un “rebus” che chissà non possa rivelarci qualcosa in più sulla sua qualità di “Iniziato”;

“Passio surgit de Umbra” era il nome occulto di una affiliata femminile alla

Golden Dawn, è sicuramente un indizio in più, anche se mai ne avremo la conferma definitiva dato che la mitografìa non si avvale di schiaccianti prove cronologiche o filologiche.

In altre parole, la ragione della fine di questo genere letterario ai giorni nostri sta propriamente nell’“oggetto” dell’investigazione. Questi autori sapevano dare ai loro racconti un’aura di genuino terrore in quanto si interrogavano metafisicamente sull’“Essenza” del Male, più che sui suoi agenti. Per Machen esiste una differenza ben precisa fra “Il Male” inteso nella sua accezione di “Santità rovesciata” e la brutalità dell’assassino, del

killer seriale, dello stupratore, del genio del crimine organizzato o del mafioso, che costituiscono la fauna del

detective classico.

Per illustrare meglio cosa si intende dire, non c’è che analizzare ciò che in proposito scrisse Borges, che di tali giochi a rimandi metafisici basò tutta la sua letteratura, o buona parte di essa. Le figure “buffonesche” che confidano nelle soprannaturali capacità intuitive di Don Isidro Parodi sono figure caricaturali, sia della becera borghesia argentina dell’epoca sia di “tipi umani” che Borges decide di mettere alla berlina, e vanno sì inquadrati nelle figure linguistiche del cocoliche e del lunfardo, generi letterari più o meno culti che Borges intendeva scherzosamente criticare, ma si possono anche interpretare, a seconda degli argomenti, con le carte dei tarocchi. I suoi racconti, di fatto, fanno pensare molto a

Il castello dei destini incrociati di

Italo Calvino.

Il primo racconto della serie parla di un inganno ben congegnato, ma dal movente incomprensibile. Fondamentalmente, la figura comica e ingenua figura di Achille Molinari ricorda moltissimo il Flambeau (“infiammabile”) di Padre Brown. Nel caso di Chesterton (peraltro ammiratissimo da Borges), si tratta di un giovane brillante ma confuso, che da bizzarro e geniale criminale si converte in amico e spalla inseparabile del suo ex-arcinemico. Nel caso di Borges si tratta invece di un giornalista brillante e intelligente, ma fondamentalmente ingenuo e credulone, che per la sua “opacità” viene pesantemente buggerato invece di ottenere la tanto desiderata adesione a una misteriosa setta orientale. Nel caso di Borges, le qualità di Molinari si trovano invertite rispetto a quelle di Flambeau, dato che il primo rimane decisamente ancorato alla sua “telluricità”. La figura corrisponde quasi esattamente, secondo l’interpretazione “occulta” del tarocco, allo “zero” o “Matto”.

Nel pensiero del neoplatonico Plotino, alle cui intuizioni si deve principalmente tutta l’interpretazione esoterica e alchemica dei tarocchi, che è molto più recente di quanto l’Occultismo voglia riconoscere, lo zero corrisponde all’“Abisso indifferenziato” o “Caos”. Il Caos è propriamente la confusione, laddove il basso si confonde con l’alto, la verità con la menzogna, l’apparenza con la realtà: ecco perché la carta mostra la figura di un giovane con cappello da buffone, vestito di stracci lisi e multicolori e inseguito da un cane. Così Molinari crede per tutta la durata del racconto di stare partecipando a una iniziazione reale, quando al contrario si tratta solo di una burla ben organizzata. Gli Orientali stanno solo prendendolo in giro, e precisamente per confondere “l’alto con il basso”.

Ricorda molto “Il Mago” dei tarocchi. Il mazzo detto “Marsigliese” ci presenta

Le bateleur come un giovane che sembra mostrare, su di un banco che somiglia a quello degli illusionisti, una serie disparata di oggetti come se il personaggio stesse preparandosi a qualche trucco di magia. Ed è così che vediamo Gervasio Montenegro nel racconto di Borges, anche se si tratta del piano reclinabile nello scompartimento di un treno. Ma va ricordato che all’interno degli Arcani Maggiori, il Mago è l’unica figura che mantiene uno sguardo obliquo invece che rivolgerlo alla sinistra, alla destra o al fronte delll’osservatore. Sembra più che altro un giocoliere che non sa più che inventarsi, o un artista che non sa ancora bene come utilizzare tutti i suoi strumenti. È questa ambiguità furfantesca il tratto distintivo di Montenegro, questa abilità nel confondere la totale incomprensione del mistero poliziesco con un’apparente entusiasmo del tipo

“ho capito tutto!”. Anche Montenegro assomiglia molto ad alcune simpatiche canaglie di Padre Brown.

Abbiamo scelto solo queste due per non allungare eccessivamente il brodo, ma credo che il succo si sia capito. Fondamentalmente, quello di Borges è un gioco di specchi dove l’immagine si confonde col suo doppio e si moltiplica all’infinito, contribuendo a scagliare il mistero su di un piano più sottile, complesso e metafisico. Savastano diventa una replica più “popolare” di Molinari, il quale è la replica più “intellettuale” di Sangiacomo, etc. Ma è anche il gioco favorito da Borges, la macchinazione nella macchinazione, la confusione fra copia e originale.

La Cosmogonia gnostica successiva a Plotino, quella cioè attribuita da Sant’Ireneo a Basilide e Valentino, è basata sull’esistenza di intermediari fra lo gnostico e la Divinità. Nei sistemi “negativi” questi Angeli sono conosciuti con il nome di “Arconti”, overo principi archetipici di difetti umani; in quelli “Positivi” sono figure che assomigliano molto agli

“Elohim”, angeli o spiriti che governano pianeti o case planetarie, come l’Oyarses di

Clive Staples Lewis nel suo

Ciclo di Edwin Ransom. L’interpretazione occultistica dei tarocchi, che non risale anteriormente al Secolo Diciottesimo, comprende sia il sistema negativo che quello positivo. Don Isidro Parodi è il “Polo” (

Qutb), il “Liberato” attraverso l’Iniziazione ovvero, secondo Basilide, L’“Adamo Originario”, che essendo passato attraverso i cieli e le stelle, che rappresentano gli umani difetti, si è purificato e ha ritrovato il suo stato originario.

Ma senza dubbio, se Don Isidro è passato attraverso tutte le esperienze di coloro che cercano il suo aiuto e se questi rappresentano simbolicamente gli Angeli gnostici, il

detective incarcerato è un “Iniziato” che non arriva mai realmente a raggiungere la libertà che sta nell’unicità del Dio Plotiniano, in quanto questo “Uno” è sempre lo specchio o la copia imperfetta di qualcos’altro, cioè è sempre un “Due” un “Tre” e così via. Somiglia all’

Almotasim del racconto omonimo, che alla fine non è la Divinità ma solo lo specchio di Una divinità maggiore, che è lo specchio di un’altra e così all’infinito, ma questa è solo la visione personale di Borges.

Senza dubbio gli altri Investigatori psichici hanno le stesse capacità del Don argentino: osservare, aspettare, correggere attraverso la conoscenza “gnosis”. In molti dei casi di cui ci parla Dion Fortune, il Dottor Taverner si limita, per quasi tutto il tempo della narrazione, a seguire non visto lo sviluppo del caso e le sue logiche conseguenze per poi “correggere” l’equivoco prima che impedisca la normale risoluzione, come nel caso della “Figlia di Pan” e nel caso dell’Ondina.

Già abbiamo parlato del

poseur Zaleski, mentre John Silence sa sempre in anticipo di che si tratta o quasi, gli basta guardare attentamente l’interlocutore

“con uno sguardo dei suoi” e la sua abilità specifica sta nel farsi aiutare dai suoi collaboratori senza che questi abbiano il tempo di riflettere sull’esatta natura del fenomeno. Conoscenza che, non essendo iniziati, causerebbe probabilmente il loro tracollo psichico. In altre parole, queste figure di “

Detectives-iniziati” assomigliano molto agli

“Istari” di Tolkien, uomini cioè il cui alto grado di conoscenza (Gnosis), gli ha permesso di raggiungere poteri quasi angelici. Che la maggior parte di questi autori (eccetto naturalmente Borges, Hodgson e Ray) sia appartenuta all’ordine della

Golden Dawn è rilevante solo nel senso delle possibili conoscenze di occultismo con cui la setta li deve aver più o meno familiarizzati.

È vero che sia Machen che Blackwood cercheranno di dimenticare quel tipo di esperienza, ma nessuno dei due, né tantomeno Dion Fortune che creò poi la sua personale conventicola magica, dimenticò mai l’occultismo. Machen formò la sua personale visione mistica, basata sul cristianesimo celtico-medievale, sull’alchimia; Blackwood non smise mai di parlare dell’Occulto, anche in conferenze americane e programmi radiofonici, mentre Dion Fortune continuò a promuovere le proprie conoscenze magiche nel suo

Order of the Inner Light.

Quel che voglio dire è che per scrivere un buon giallo “soprannaturale” bisogna possedere necessariamente una infarinatura di tali dottrine, in particolare per quanto concerne i due principi metafisici di “Bene” e “Male”. Ecco perché i brividi di un Blackwood non saranno mai paragonabili a quelli di un

Seabury Quinn o di un

Sidney Horler, ma potranno assomigliare semmai a quelli di un

Manly Wade Wellman, scrittore americano che con il suo

Judge Pursuivant pare ritornare parzialmente ai fasti di un Carnacki e di un John Silence.

Attualmente, solo

John Connolly con il suo Charlie “Bird” Parker continua degnamente questo filone, stavolta partendo da premesse dell’

Hard-Boiled più che del giallo di investigazione alla Conan Doyle. In altre parole, un buon scrittore deve sempre documentarsi scientificamente prima di affrontare questo difficile genere e mi potete credere se vi dico che quella “Occulta”, per uno che sa il suo mestiere (di scrivere) è una “Scienza” oggettiva e filologicamente fondata quanto qualsiasi altra…

Riporto qui una bibliografia parziale in italiano. Chi fosse interessato a non spendere troppo (dato che a parte una traduzione recente del

John Silence, tutte le altre sono fuori catalogo e costano abbastanza) può ordinare i testi in lingua presso le librerie in rete oppure leggerli gratis, sempre in inglese, con il

Project Gutenberg.

Gianni Montanari (a cura di), Investigatori dell’occulto, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1990 [In particolare la buona introduzione del curatore]

J.L. Borges – A. Bioy Casares, Sei problemi per Don Isidro Parodi, Einaudi, Torino, 1975

W.H. Hodgson, Carnacki, cacciatore di spettri, SIAD Edizioni, Milano, 1978

M.P. Shiel, Il principe Zaleski, Sellerio, Palermo, 1986

Dion Fortune, I segreti di Taverner, dottore dell’occulto, Venexia, Roma, 2003

A. Blackwood, John Silence e altri incubi, UTET, Torino, 2010

Saggistica:

Plotino, Enneadas, Ed. It. testo a fronte, Rusconi, Milano, 2006

Henry Corbin, Corps Spirituelle et terre Celeste, Ed. Bouchet Chastel, Paris, 1979, p. 123

San Ireneo, Contra Haereses, Ed. It. testo a fronte, Fondazione Lorenzo Valla – Arnoldo Mondadori, Milano, 2003

Ioan P. Couliano, Experiences de l’extase, Payot, Paris, 1984, p. 8-9, pp.19 e seg.

Israel Regardie, The Golden Dawn, Llewelyn Publications, Woodbury, MN , 1971, p. 27

Henry Corbin, Corps Spirituelle et terre Celeste, Ed. Bouchet Chastel, Paris, 1979 “In memoria di Claudio De Nardi,

“In memoria di Claudio De Nardi,