Saggio in tre parti: vedi parte II.

Il paesaggio fatto di oscure foreste e di boschi enormi e secolari ha da sempre un posto privilegiato all’interno delle storie di licantropia. Ma anche altri scenari, se ben descritti, riescono a evocare un’atmosfera altrettanto suggestiva. In “The Werewolf of the Sahara” (

Weird Tales, agosto-settembre 1936) il misterioso

G.G. Pendarves (pseudonimo maschile sotto cui si nascondeva in realtà una gentile donzella, Gladys Gordon Trenery) ci porta tra le dune d’Egitto, dove la magia nera di un malvagio sceicco trasforma in licantropo un avventuriero svedese che, alla fine, verrà liberato dall’amore di una donna. “The Hound of Pedro” (

Weird Tales, novembre 1938) di

Robert Bloch si ambienta invece in Messico, al tempo della dominazione spagnola. Il Pedro del titolo è Pedro Dominguez, tirannico

leader di una banda di predoni che si divertono a fare razzie e a terrorizzare le popolazioni locali. Per accrescere la sua autorità, egli fa un patto col diavolo che lo trasforma però in un bestiale licantropo, costretto a bere il sangue di giovani donne.

Robert Bloch (1917-1994), famoso per aver scritto

Psycho, fu uno degli autori di punta di

Weird Tales, e un’altra sua inusuale storia di licantropi fu pubblicata nel numero di marzo 1946 della rivista. Si tratta di “The Bogey Man Will Get You”, dove l’eroina protagonista va incontro ad una brutta fine quando, spinta dalla curiosità, ficca il naso negli affari del suo vicino di casa, che lei crede essere un vampiro... Mentre in realtà, come scopre a sue spese, questi è un licantropo!

“Lupa”, di

Robert Barbour Johnson, vede come protagonista l’ennesima ragazza-lupo. Il racconto esce su

Weird Tales nel gennaio del 1941.

Dal canto suo

Manly Wade Wellman (1903-1986), altro autore troppo spesso sottovalutato ma capace di scrivere ottimi racconti

weird, prende spunto dalle leggende tradizionali degli Stati Uniti del Sud per imbastire alcune delle più affascinanti storie dell’orrore apparse sul mercato dei

pulp [per un approfondimento su questo scrittore, il riferimento in italiano è un articolo del sottoscritto: “Manly W. Wellman e la tradizione popolare del racconto weird”, su

Yorick Fantasy Magazine n. 16/17, Reggio Emilia, 1993].

Nel maggio 1936 Wellman pubblica su

Weird Tales “The Horror Undying”, la prima delle sue storie d’argomento licantropico: qui gli atroci delitti del lupo mannaro avvengono nel pieno della guerra di Secessione americana, passando quasi in secondo piano di fronte agli orrori della battaglia. Segue, nel marzo 1937, “The Werewolf Snarls”, in cui un esperto di scienze occulte incontra uno strano personaggio che gli si rivela come un licantropo. Il racconto è però abbastanza convenzionale, e l’autore ha fatto di meglio in “Dhoh” (

Weird Tales, luglio 1948), dove tuttavia non troviamo un uomo-lupo ma un uomo-orso! Wellman sfiorerà ancora il tema in “The Last Grave of Lill Warran” (

Weird Tales, maggio 1951), racconto basato sulla credenza che un licantropo, se ucciso nella sua forma di lupo, è destinato dopo la morte a diventare un vampiro.

Riporta il tema entro schemi più convenzionali “The Phantom Pistol” (

Weird Tales, maggio 1941) dell’abile

Carl Richard Jacobi (1908-1997), dove il protagonista scopre che un suo amico collezionista di pistole antiche è un lupo mannaro, e lo uccide con uno dei pezzi della sua collezione, capace di sparare proiettili d’argento. Insieme a questa troviamo però su

Weird Tales anche storie di falsa licantropia, e “The Mark of the Monster” di

Jack Williamson (

Weird Tales, maggio 1937) è una di esse: una tara familiare diventa qui il pretesto per convincere un uomo a credere di essere un licantropo. Il racconto è piuttosto ben dosato nel profondere un senso di mistero, ma il finale non-soprannaturale lascia con l’amaro in bocca.

Williamson, tuttavia, si rifarà in seguito con

Darker Than You Think del 1940(Tr. it.: “Il figlio della notte”, Urania n. 4, Mondadori, 1952), capolavoro indiscusso del genere dove il tema orrorifico della licantropia si sposa con quello dei mutanti della fantascienza. Questo romanzo però non apparve su

Weird Tales, bensì a puntate su

Unknown, la rivista che sotto la direzione di

John Campbell ne rinnovò per un breve periodo i fasti. Ma prima ancora di Williamson era già uscita su

Strange Tales (nel numero di gennaio 1932) la novella

Wolves of Darkness, in cui viene postulata una spiegazione pseudoscientifica per il mito del licantropo. Vi si narra del tentativo degli alieni di invadere il nostro mondo, con un’orda di abominevoli entità che entra nella nostra dimensione iniziando a possedere le menti e i corpi degli uomini, mutandone quindi l’aspetto in quello di mostruose creature lupesche. Alla fine si lascia intendere che da queste infiltrazioni aliene, avvenute anche secoli addietro, erano nate le leggende sui licantropi.

Verso la metà degli anni Trenta nacquero un gran numero di

magazines di

weird menace, così erano chiamati i

pulp in cui le storie di mistero e orrore erano intinte con una forte componente di sesso e sadismo; in pratica, riviste sul genere di

Weird Tales ma con narrazioni molto più spinte e trasgressive, in cui la componente sovrannaturale non era strettamente necessaria all’esplicitarsi della storia. E anche qui le storie di licantropia non mancavano. Per esempio su

Horror Stories compare, nel numero di agosto-settembre 1937, “Beast-Women Stalk at Night” di

Wayne Rogers (pseudonimo di Archibald Bitter, che fu uno degli editori di

Argosy), dove agisce un branco di nude e feroci donne-bestia che danno la caccia agli uomini spargendo nel mondo l’epidemia licantropica.

Un lupo gigantesco e sanguinario è presente anche in “The Death Beast” di

Norvell Page (1904-1961), che vide la luce su

Dime Mystery Magazine nel dicembre 1933, mentre un intero banco di licantropi agisce in “The Seal of Sin” di

Henry Kuttner (

Strange Stories, agosto 1940), nel quale però un anello magico, sul quale è inciso il sigillo di Salomone, dà a un occultista il potere di sconfiggerli. Il filone delle creature mannare prosegue poi in racconti come “The Werewolf of Wall Street”, di

Edith e Ejler Jacobson (

Dime Mystery Magazine, luglio 1938), “Master of the Werewolf” di

Gabriel Wilson (

Terror Tales, luglio-agosto 1939), e “Wooed by a Werewolf” di

Robert Lesile Bellem (

Uncanny Tales, novembre 1939).

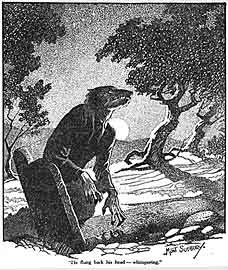

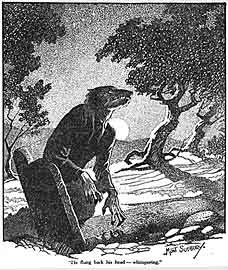

Illustrazione interna di Virgil Finlay per The Woman at Loon Point.

A destra, illustrazione di Boris Dolgov per Satan’s Bondage di Banister.

Ma è su

Weird Tales che le storie sui lupi mannari trovano il loro campo più fecondo. Oltre a quelle già citate, ulteriori variazioni della trasformazione da uomo a bestia possono essere individuate nei racconti “Silver Bullets” di

Jeremy Ellis (

Weird Tales, aprile 1930), “The House of the Golden Eyes” di

Theda Kenyon (settembre 1930), e “The Curse of the Valedi” di

Captain S.P. Meek (luglio 1935). Si tratta tuttavia di storie piuttosto convenzionali, scritte da autori minori, che nulla aggiungono al mito dell’uomo-lupo. Un ingegnoso metodo per vanificare la maledizione della licantropia, è comunque impiegato da

August Derleth e

Mark Schorer nel racconto “The Woman at Loon Point” (

Weird Tales, dicembre 1936) in cui il protagonista, un giovane in vacanza nei boschi del Michigan, viene morso da un licantropo e si trasforma a sua volta in bestia. La sorella dell’uomo, allora, lo incatena prima delle sue trasformazioni notturne, così che egli non possa assaggiare altro sangue con cui rinnovare i suoi poteri. Questo fa sì che la magia licantropia perde la sua efficacia e il giovane è salvo.

La mutazione da uomo a lupo gioca una parte esplicita anche in “Loup-Garou” di

Manly Banister (1914-1986) che, uscito su

“The Unique Magazine” nel maggio 1937, narra in uno scenario contemporaneo dell’amore di un uomo per una bellissima ragazza-lupo destinata però alla tragica morte. Banister tornerà sull’argomento in “Satan’s Bondage” (

Weird Tales, settembre 1942), definito un

“werewolf-western” dall’editore della rivista, e in altri due racconti: “Devil Dog” (

Weird Tales, luglio 1945) ed “Eena” (

Weird Tales, settembre 1947), il suo capolavoro, la cui protagonista è un’altra donna-lupo.

In questa toccante storia uno scrittore, Joel Cameron, prende casa vicino a Wolf Lake facendo amicizia con i coloni locali. I semi della tragedia vengono piantati quando l’uomo, trovato un cucciolo di lupo albino, lo alleva contro la volontà dei coloni che gli sconsigliano di farlo. A dispetto del forte legame che si instaura tra loro, Eena (è questo il nome dato al lupo, che è di sesso femminile) una volta cresciuta fugge via dall’uomo, e presto sul posto iniziano a udirsi storie su un grosso lupo bianco a capo di un famelico branco. La trama prende una piega drammatica allorché Eena, piuttosto inaspettatamente, cambia trasformandosi in una giovane e bella ragazza che alterna la sua forma animale a quella umana. Eena intraprende così una relazione d’amore con il suo protettore, che resta ignaro della cosa; ma quando alla fine l’uomo si trova davanti il grosso lupo bianco, che stenta a riconoscere come il cucciolo che aveva allevato, non esita a sparargli. Scopre così di aver ucciso la donna amata, che torna alla forma umana morendo tra le sue braccia.

Un’attrazione fatale è presente anche in “Werewoman” di

Catherine Lucille Moore (1911-1987), tra le più brillanti scrittrici di

science fantasy di

Weird Tales. Il racconto, facente parte della serie di Northwest Smith, uscì però su

Leaves nel 1938: qui, l’avventuriero delle stelle incontra in un desertico reame alieno un branco di lupe mannare, e ne diventa il capo.

Notevoli variazioni sul tema delle trasformazioni licantropiche sono anche i racconti “The Psychomorph” di

E.A. Grosser (

Unknown, febbraio 1940), “When the Werewolf Howls” (

Horror Stories, maggio 1940), e “Beast of the Island” di

Paul Selonke (

Strange Stories, ottobre 1940), tutti usciti sulle riviste “rivali” di

Weird Tales.

Gli anni Quaranta sono unanimemente considerati come il “Periodo d’Oro” per lo sviluppo e l’evolversi del filone licantropico, sia al cinema che nella letteratura. In narrativa, uno dei romanzi migliori del periodo è

The White Wolf di

Franklin Gregory (1905-1985), pubblicato nel 1941. Si tratta di un riuscito tentativo per dare alle storie di licantropi un trattamento adulto. Protagonista è ancora una volta una giovane donna, Sara de Camp d’Avesnes, la quale, dopo essersi immischiata con un culto Satanico, si trasforma in grosso lupo bianco e in questa forma uccide chi le sbarra la strada. Il padre di Sara, allarmato dai cambi di personalità della figlia, scopre che la ragazza era predestinata a diventare una

wolf-woman come contropartita di un patto col diavolo fatto da un suo antenato. Il romanzo, eccellentemente scritto, è pieno di scene orrorifiche e

splatter che lo rendono ancor oggi una lettura avvincente e moderna. Vi troviamo anche la terribile descrizione di un infante rapito dal licantropo, la cui testa, più tardi, viene ritrovata staccata dal corpo!

La prima storia a cambiare in modo radicale lo stereotipo della licantropia (un tema che cominciava ad essere ormai usato e abusato da troppi scrittori), rappresentando un vero spartiacque tra passato e moderno, è “The Hound” di

Fritz Leiber (

Weird Tales, novembre 1942), racconto che si avvantaggia di un’ambientazione urbana e moderna. Il mostro licantropico qui è descritto come una creatura d’ombra di forma incerta, impossibile da definire ma dall’apparenza di lupo. È un fantasma che, nato dall’inconscio della sua vittima, prende sembianze di carne e sangue. E l’aspetto di belva ne fa una creatura ancor più temibile.

Un altro autore che ha reinterpretato in maniera originale la leggenda dell’homo lupis è stato

Anthony Boucher (1911-1968), scrittore dai risvolti spesso umoristici. In “The Compleat Werewolf” (

Unknown, aprile 1942) troviamo un lupo mannaro arruolato nell’F.B.I., e in “The Ambassadors” (

Startling Stories, giugno 1952) i licantropi diventano plenipotenziari terrestri su altri pianeti. Sulla rivista di

Farnsworth Wright è apparso invece, nel settembre 1945, il suo “Mr. Lupescu”, strano racconto di una creatura mannara nata dall’immaginazione.

I licantropi comparivano occasionalmente anche nei versi che si pubblicavano su

Weird Tales, e “They Run Again” (nel numero del dicembre 1938) di

Leah Bodine Drake, autrice che più tardi vinse un Premio Pulitzer, ne è il miglior esempio. Ma degni di menzione sono anche i componimenti di Henry Kuttner (“Ballad of the Wolf”, giugno 1936) e di

C. Edgar Bolen (“Lycanthropus”, settembre 1936).

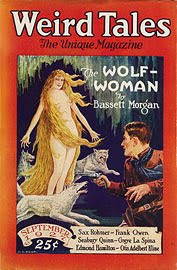

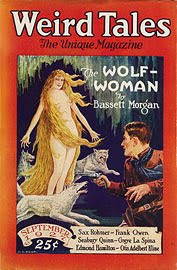

I romanzi e i racconti a tema licantropico pubblicati su

Weird Tales (tra cui si citano ancora “The Wolf-Woman” di

Bassett Morgan, settembre 1927, e “The Werewolf Owls” di

Clifford Ball, novembre 1941) rappresentano una piccola ma significativa parte dell’enorme produzione letteraria che ha preso piede dal mito del

werewolf, e attraverso tutta la serie di variazioni che alla fine hanno coinvolto anche il cinema, la figura del lupo mannaro è diventata una icona-simbolo dell’immaginario dell’uomo. Per questo, c’è da credersi che il suo sinistro ululato continuerà a riecheggiare nei nostri incubi ancora a lungo...

Nota Bibliografica

Nota Bibliografica: Diversi dei racconti citati nell’articolo sono rintracciabili, in traduzione italiana, nelle seguenti antologie:

Storie di lupi mannari, a cura di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco (“I Mammut” Newton Compton, Roma, 1994);

Notti di luna piena, a cura di Domenico Cammarota (Fanucci, Roma, 1987);

I signori dei lupi, a cura di Gianni Pilo (Fanucci, Roma, 1988);

Mal di luna, a cura di G. Pilo e S. Fusco (Tascabili Economici Newton, Roma, 1994). Per i dati originali dei racconti, il riferimento principale è stato il volume

The Collector’s Index to Weird Tales, compilazione a opera di Sheldon R. Jaffery e Fred Cook (Bowling Green State University Press, Ohio, 1985), mentre per l’iconografia, oltre che delle fonti originali si è fatto uso di

Terror! A History of Horror Illustrations from the Pulp Magazines, di Peter Haining (Sphere Books, 1978). Nel campo critico, i volume consultati utilmente sono stati invece i seguenti:

The Essential Guide to Werewolf Literature di Brian J. Frost (University of Wisconsin Press, Madison, WI, 2003);

Werewolf in Legend, Fact and Art, di Basil Copper (St. Martin’s Press, New York, 1977), e

A Lycanthropy Reader: Werewolves in Western Culture, di Charlotte F. Otten (Syracuse University Press, NY, 1986).

N.B.: Il presente articolo era stato pubblicato in forma incompleta, più breve e con un diverso titolo (“La figura del licantropo nel weird-tale americano del primo Novecento”) nel libretto collettivo Licantropi!, a cura di Elvezio Sciallis (Ed. Yorick Fantasy Magazine, Speciale n. 30.1, 2001). Questa, qui presentata, è la sua versione inedita, riveduta e aggiornata per l’occasione.  L’inglese Robert Aickman (1914-1981) è ancora poco conosciuto qui in Italia. Della sua narrativa breve, non sono molti gli esempi apparsi nelle antologie di genere e l’unica sua raccolta tradotta nella nostra lingua è stata Suspense (Cold Hand in Mine, 1975), pubblicata nel 1990 per gli Oscar Horror della Mondadori.

L’inglese Robert Aickman (1914-1981) è ancora poco conosciuto qui in Italia. Della sua narrativa breve, non sono molti gli esempi apparsi nelle antologie di genere e l’unica sua raccolta tradotta nella nostra lingua è stata Suspense (Cold Hand in Mine, 1975), pubblicata nel 1990 per gli Oscar Horror della Mondadori.